特集・連載

文房具(グ)ルメ

ハサミは便利だしカレーは美味しい。レトルト食品にふさわしい文房具って!?

文房具マニア・ヨシムラマリの文房具(グ)ルメ 国内外のブランドがひしめき、文房具大国といわれる我が日本。高級品が威厳を放つ一方で数百円の筆記具がイノベーションを起こすなど、貴賤上下の別のない世界はラーメン店がミシュランの星を獲得するニッポングルメと相似関係にあり。というワケで、文房グルマンのイラストレーター、ヨシムラマリ氏がその日の気分とお腹のすき具合でさまざまな文房具を食リポしちゃいます。描き下ろしイラストとともにご賞味あそばせ! この記事は特集・連載「文房具マニア・ヨシムラマリの文房具(グ)ルメ」#19です。

このハサミは文房具か、文房具ではないか。それが問題だ。

「いやいや、ハサミは文房具でしょ」と思われた方もいるかもしれないが、「文房具」という言葉の由来を知ると、この迷いもご理解いただけるのではないだろうか。

「文房具」の「文房」とは、今でいうところの「書斎」である。「文房」に備える「道具」だから、「文房具」というわけだ。古代中国では、特に「筆」、「墨」、「紙」、「硯」の4つを指して「文房四宝」と呼んでいた。

そう考えると、今回のアイテムは厳密にいうと「文房具」ではなく「厨房具」、つまりはキッチン用品ではないか、と思うのだ。しかしながら、「文房具(グ)ルメ」という本連載のタイトルとしては、ある意味これ以上ないほどにベストマッチ、ともいえる。なので、文房具ではないかも、という可能性には目をつぶって、あえて取り上げてみたいと思う。

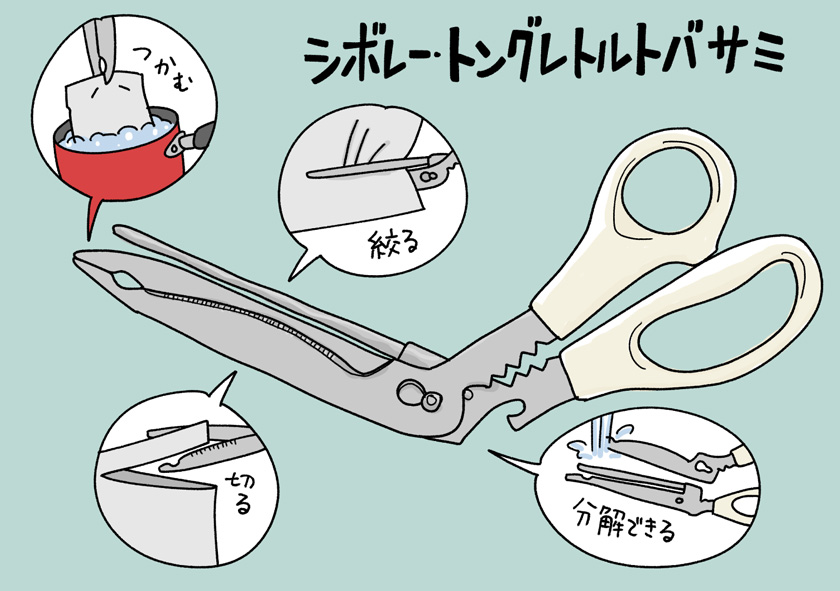

さて前置きが長くなったが、今回紹介するのはパール金属の「シボレー・トングレトルトバサミ」。その名の通り、レトルト食品を扱うのに特化したハサミである。

思えばコロナ禍で、外食の機会は減り、在宅ワークは増え、レトルト食品に頼ることが今まで以上に多くなった、という方もたくさんおられるのではないだろうか。かくいう私も、その一人である。

お湯で温めるだけですぐに食べられるレトルト食品は、在宅ワーク中のランチなど、手間と時間をかけられないシーンの強い味方だ。それに、最近のレトルト食品はとても美味しい。特にカレーはバリエーションも豊富で、選ぶ楽しみもあってまったく食べ飽きない。

しかし、食べる機会が増えたからこその不満もある。例えば、お湯から取り出すとき。手だと火傷をするので菜箸やトングを使うのだが、ツルツル滑ってなかなか取り出せなかったり。パウチを手で開けようとしてアチアチとなったり、スムーズに開かなくて切り口がガタガタになったり。中身がなかなか最後まで出せなくてイライラしたり。

ひとつひとつは小さなことだが、積もり積もるとまあまあのストレスになる。そんなときに便利なのが、この「シボレー・トングレトルトバサミ」なのだ。

まず先端部分はトングになっており、グラグラと沸騰したお湯の中から確実にパウチをキャッチできる。次にギザギザとカーブのついた刃で、パウチの口も滑ることなくきれいにカット。そして極めつきは、なんといっても歯の横についた「絞り棒」だろう。刃と棒のスキマにパウチを差し込めば、中身をしっかりと絞り切ることができるのだ。また、分解してすみずみまで水洗いして清潔を保つことができるのも、食品を扱う道具としてはありがたい。

しかしこのハサミ、通常のキッチンバサミとしては、お世辞にも使いやすいとはいえない。今あるキッチンバサミをこれに置き換えられるかというと、難しいだろう。「あくまでもレトルト食品を扱うのに特化したハサミ」なのだ。

だが一芸特化は、道具にとって必ずしも悪いことではない。文房でも厨房でも、専用の道具はあると便利だ。万人が必ず持つべきものとはいえないかもしれないが、使う機会の多い人であれば持っていて損はないだろう。

ところで昔の中国では、現代の私たちが想像する「いわゆる文房具」以外にも、文房に置く琴や屏風、書、絵画、陶磁器などの美術品も「文房具」と呼んでいたらしい。近頃では、仕事に使うものという意味において、パソコンやマウス、キーボードも「文房具」に含めていいのでは、という考え方もある。在宅ワークに役立つものなら、やっぱりこのハサミも文房具と呼べるかも?……というのは、さすがにちょっと強引か。

パール金属 シボレー・トングレトルトバサミ

実勢1300円前後

https://amzn.to/3PPJmBm

※表示価格は税込み。

![]()

ヨシムラマリ

神奈川県出身。子供の頃、身近な画材であった紙やペンをきっかけに文房具にハマる。現在は会社員として働くかたわら、イラスト制作や執筆を手掛けている。著書に『文房具の解剖図鑑』(エクスナレッジ)。